Negli ultimi anni, abbiamo assistito a una proliferazione di iniziative purpose-oriented perseguite dalle aziende, in alcuni casi con autenticità, in altri con cinismo. Ora il vento è cambiato e molte organizzazioni stanno smantellando i loro programmi DEI. Come designer, come possiamo gestire queste contro-narrative?

Sebbene Trump sia un bugiardo compulsivo, paradossalmente ha anche demolito le solite finzioni. Sembra che l’ipocrisia del fair play non sia più utile. Ciò che funziona politicamente in questa fase (e probabilmente ha sempre funzionato) è un mix tra risentimento economico e ostilità verso chiunque voglia porre rimedio alle ingiustizie. L’incostanza delle corporation che abbandonano i loro programmi DEI non rende forse ridondanti le questioni di autenticità versus cinismo? Dopotutto, dov’è l’inautenticità di un colosso adtech, che si dimena per fare profitti e acquisire maggiore potere? Non è forse il suo obbligo strutturale? E lo smantellamento dello stato e della società civile non è un modo di perseguire questo imperativo? I miliardari tech bros e i neo-fascisti pianificano di soppiantare lo stato democratico. Non credo dovremmo confondere il caos confezionato con il nichilismo. Come un esperimento di laboratorio in un film horror, la loro agenda sta finalmente prendendo vita.

La crudeltà di cessare gli aiuti umanitari, deportare immigrati, definanziare i servizi su cui fanno affidamento i poveri è solo una questione di “efficienza”. Lo stato democratico ha bisogno di autenticità, mentre allo stato oligarchico-corporativo non serve. Ha solo bisogno di capri espiatori con cui giustificare disuguaglianza e oppressione – nemici artificiosi che vengono puniti più dei veri responsabili. In risposta al piano di Trump di trasformare Gaza nella “Riviera del Medio Oriente” (un piano che prevede l’omicidio di massa, pulizia etnica e furto), il leader conservatore dell’opposizione australiana, Peter Dutton, ha elogiato l’idea come frutto di un “grande pensatore che pensa fuori dagli schemi”. Ma dov’è la freschezza di pensiero? È solo il ripetersi del vecchio schema in cui un super-ricco vuole arricchirsi ulteriormente. E allora, non è una sorta di sadomasochismo dei designer quello che ci fa fare sempre compulsivamente il tifo per le priorità dettate dal mercato? Nella maggior parte dei casi, ci fanno progettare contro i nostri interessi. Vorrei più designer in grado di rispondere ai bisogni reali che scaturiscono dalla vita interiore e dalle condizioni materiali degli individui, delle loro comunità e dell’ambiente. Questi designer possono provenire da qualunque luogo e andare in ogni direzione. Sono fuori controllo e il loro obiettivo è giusto, è inevitabile e irriducibile. Quanto più ci arrendiamo al disimpegno e al cinismo, tanto meno rilevante sarà il nostro design.

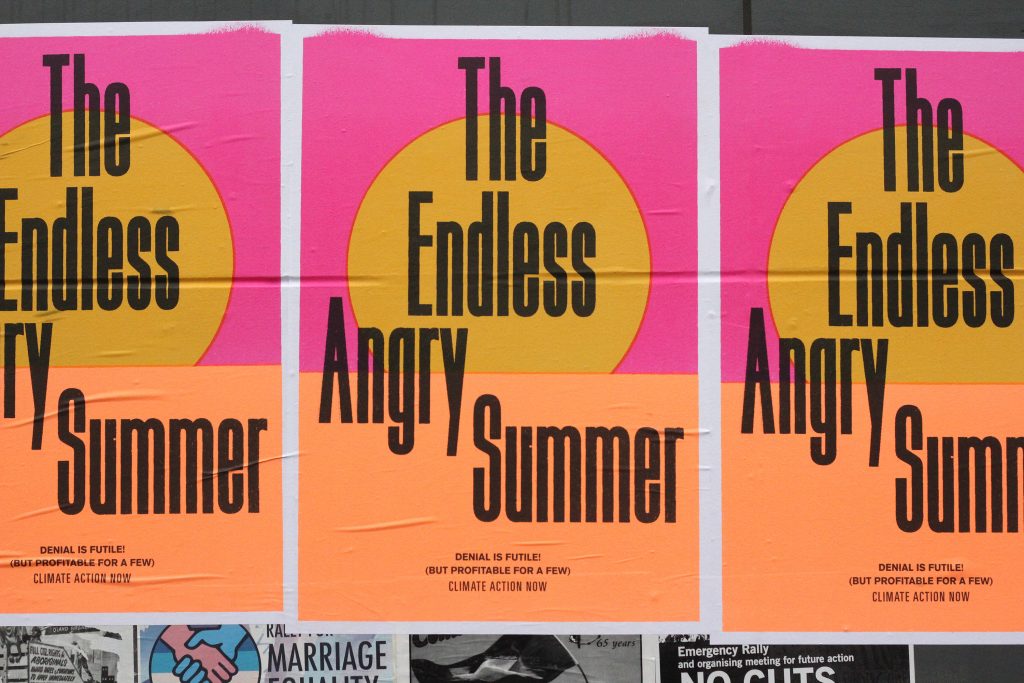

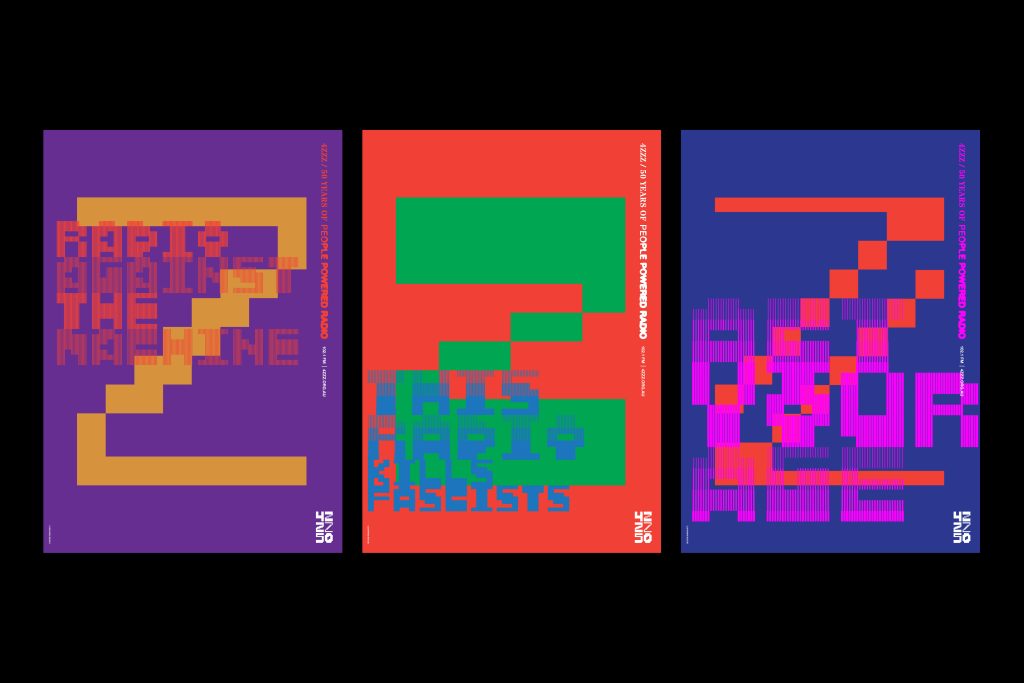

Un’importante ispirazione per Inkahoots è stato il collettivo australiano Redback graphics. Redback produceva poster con design pre-digitale e con l’obiettivo di far scaturire un confronto su temi politici. Si tratta di poster serigrafati con colori vividi, pensati per combattere l’ipocrisia più becera e per prendere posizione in difesa di valori sociali e culturali sotto attacco. Sono stati un antesignano del design socialmente impegnato. E credo che questo approccio oggi sia più importante che mai.

Nel tuo libro What is Post-Branding? critichi molte pratiche di comunicazione visiva. Cosa un’organizzazione dovrebbe “disimparare” prima di ripensare la sua comunicazione?

Prima di tutto, dobbiamo abbandonare la convinzione che non ci siano alternative al branding. Purtroppo, la maggior parte di noi crede che l’unico modo per lavorare su un’identità collettiva e fare comunicazione di massa sia un’ideologia antidemocratica, sfruttatrice e disumanizzante. Dobbiamo essere consapevoli del fatto che il branding modella la nostra visione del mondo, imponendo un’agenda neoliberista e ciò si estende anche alle organizzazioni del terzo settore, alle no-profit e alle istituzioni pubbliche. Il branding colonizza questi ambiti in modo che anche le entità indipendenti o controcorrente vengano irregimentate e normalizzate. La sottomissione al dogma del branding neutralizza lo spirito critico e reindirizza l’etica in modo subdolo. E ciò vale anche per gli individui. Come ha affermato il sociologo dell’economia Wolfgang Streeck: “Il buon marketing coopta i consumatori trasformandoli in co-designer… per intercettare anche i desideri di consumo ancora inattivi e incasellarli nelle relazioni di mercato”. Il branding non fa altro che addomesticare ogni tipo di organizzazione, per soggiogarla alle regole del mercato.

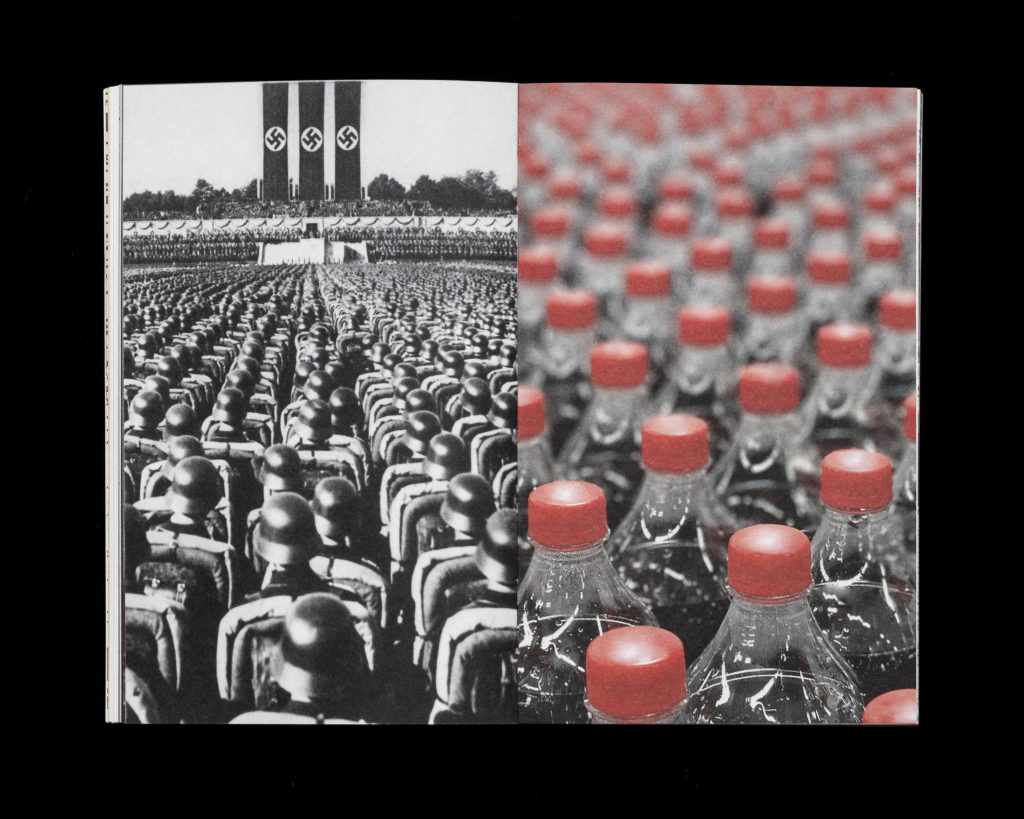

Dobbiamo inquadrare i brand in un sistema di valore simbolico monetizzabile che istituisce una sorta di libertà controllata. È un meccanismo insidioso, perché non impone al consumatore ciò che deve desiderare, piuttosto ne limita l’autonomia di pensiero, per indirizzarlo verso un’unica direzione possibile. È un obiettivo che oggi si può raggiungere efficacemente grazie alle psicotecnologie, tecnologie basate sui principi del marketing che – secondo la definizione di Bernard Stiegler – catturano e distruggono attenzione e cura, rendendoci sempre più vulnerabili.

Bottiglie di Coca-Cola che scorrono lungo una linea di produzione. Foto di aapsky. Immagine per gentile concessione di Inkahoots.

Nel libro What is Post-Branding? abbiamo voluto catalogare i danni prodotti dal branding per costruire un framework alternativo e controcorrente.

Contro l’opacità, il controllo e la distorsione del branding, proponiamo principi di trasparenza e open source.

Contro i principi di esclusione, competizione e consumo offriamo approcci di design partecipativo, che invitano alla collaborazione e all’impegno sociale. E per contrastare le tendenze all’omogeneità e alla mercificazione, proponiamo principi di diversità e condivisione, che promuovono coesione, dialogo, e spirito critico e immaginazione. E ci sono casi studio da tutto il mondo che dimostrano come queste idee siano praticabili.

La comunicazione è spesso impostata su trend o lenti generazionali fondate su cliché. Nei casi peggiori, il linguaggio dei giovani o del pubblico target viene “imitato”, creando ulteriori distanze. Puoi darci esempi di progetti che hanno evitato questa trappola?

Quando parliamo di cliché, vogliamo condannare una mancanza di originalità, estetica o concettuale che sia. E, come designer, preferirei andare alla scoperta di forme espressive originali frutto di sensibilità uniche piuttosto che essere torturato dall’ennesima riproposizione dell’ultima moda. In realtà, però, il problema dei cliché è più profondo: la vera minaccia non è estetica, sta nel limitare lo spirito critico. Lo psichiatra statunitense Robert Jay Lifton chiamava i cliché “ammazza-pensiero”. È una definizione nata durante le sue ricerche sulle tecniche di lavaggio del cervello subite dai prigionieri politici nei regimi totalitari. Lifton osservò che il successo di queste operazioni si basava sul comprimere un qualunque problema complesso in un micro-blocco informativo (info-bites), riducendo i contenuti al minimo e veicolandoli con espressioni assolute e consumabili in un morso. Questa definizione vi fa venire in mente qualcosa di famigliare? La cultura di mercato contemporanea utilizza il branding come sistema per codificare e imporre questi artificiosi cliché corporativi. Pubblicità e branding sono distillati dell’ideologia di mercato che, come disse Lifton: “costituiscono l’inizio e la fine di qualsiasi analisi ideologica”.

Quando invece un progetto nasce da una visione culturale – intesa sia come espressione diretta dei suoi autori, sia come autentica collaborazione delle persone coinvolte –, le relazioni estrattive possono essere contrastate.

E ci sono moltissimi esempi di questo tipo di progettazione. Un caso che apprezzo è il sistema di identità visiva per i 150 mila centri sanitari e benessere Ayushman Bharat del Governo indiano, soprattutto perché mostra come una progettazione di questo tipo possa nascere anche da una realtà corporate, in questo caso lo studio Lopez Design di New Delhi. Nel progetto, la grammatica visiva è composta da segni grafici che rimandano alle culture locali, realizzati da artigiani in loco. Questa identità modulare promuove le diversità regionali dell’India pur mantenendo la coerenza e la riconoscibilità dell’organizzazione.

Non riesco a immaginare un caso migliore per dimostrare come anche i corporate branding possano superare l’omologazione visiva e la standardizzazione della cultura e fare qualcosa in più rispetto a font e loghi cool.

Il tuo lavoro si basa sul dialogo con le comunità e nel trovare percorsi alternativi. Come si può bilanciare la necessità di essere radicali rimanendo accessibili?

Penso che le estetiche non convenzionali siano semplicemente frutto di una circostanza particolare che si manifesta durante la realizzazione di un progetto e viene filtrata dalla sensibilità di un designer. Non ho mai accettato l’idea che un artefatto di design possa nascere senza un lavoro di mediazione con la realtà. Il nostro obiettivo è sempre connetterci con altri esseri umani; quindi, più universalizziamo e generalizziamo la comunicazione, più indeboliamo la connessione. Pensiamo al famoso dibattito del 1972 tra l’ingegnere Wim Crouwel e l’artista Jan van Toorn sul supposto conflitto tra razionalità e soggettività. Parto col dire che – per me – si tratta di una dicotomia errata. Per prima cosa, il design di Crouwel non era mai del tutto razionale e obiettivo. Basti guardare alla sua tipografia giocosamente inventiva per dedurre che si trattava di espressioni creative profondamente personali, non importa quanto fossero “strutturali” o “a cellule”. La tipografia originale e le strategie innovative basate su griglie modulari erano il risultato unico di una personalità calata in un preciso momento storico. E infatti oggi Crouwel è celebrato per la sua originalità espressiva e le sue sperimentazioni non per le basi scientifiche delle sue grafiche. Trovo che chi sostiene la “neutralità” del designer sia disonesto o, nel peggiore dei casi, pericoloso.

Quali sono gli effetti più interessanti su persone e comunità che sei riuscito a generare con il tuo lavoro? Quali sono stati i feedback più inaspettati che hai ricevuto dalle comunità?

La maggior parte dei progetti sono un mix disordinato di successo e fallimento. Mi torna in mente una vecchia collaborazione con una comunità di quartiere, tra l’artista Michael Candy e alcuni residenti senza fissa dimora. Ci ripenso proprio ora perché, nell’ultimo periodo, le notizie sui quotidiani della mia città (Brisbane, Australia) sono dominate da delibere comunali che impongono lo sgombero dei senzatetto dai parchi, confiscando le tende e i loro pochi beni, multandoli per migliaia di dollari. In sostanza stanno rendendo illegale la condizione di senzatetto.

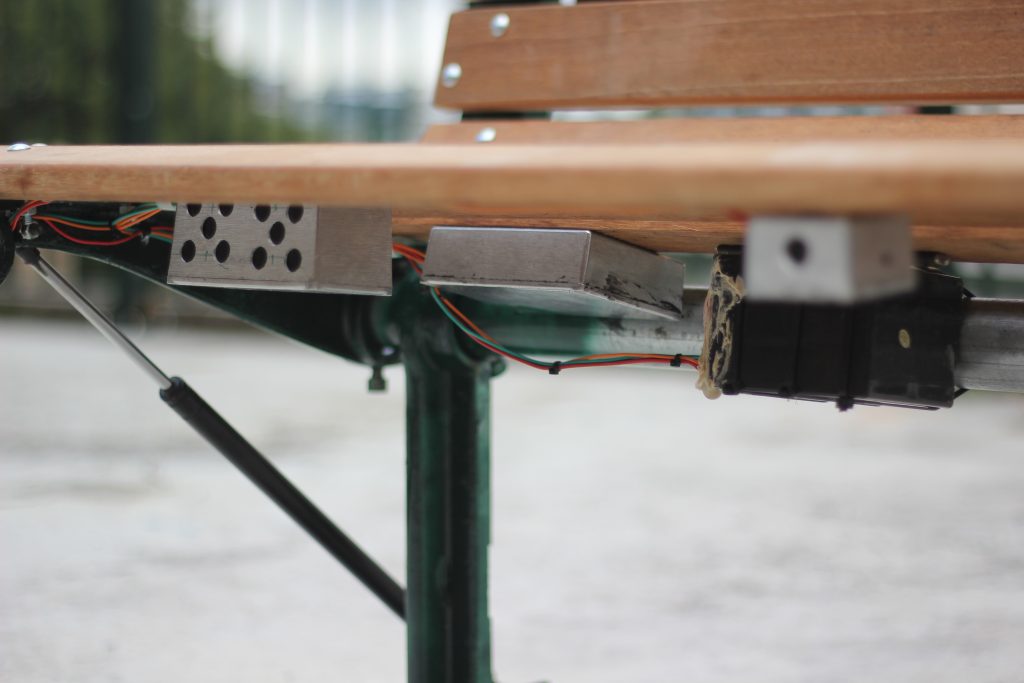

Nel 2012 abbiamo realizzato un intervento per protestare contro gli abusi pubblici che il consiglio comunale di Brisbane perpetuava verso i senzatetto. Poco tempo prima il comune aveva fatto rimuovere la pensilina dell’autobus perché era diventata un rifugio delle persone senza dimora. In quello stesso luogo abbiamo realizzato Bitter Bench: una panchina pubblica archetipica (la frase “BITTER BRISBANE” era incisa a grandi lettere sulle tavole di legno del sedile). L’installazione aveva degli altoparlanti alimentati a energia solare, azionati dai sensori di prossimità: ogni volta che un pedone si avvicinava partivano delle registrazioni con le storie di uomini e donne senzatetto. La panchina poi si inclinava in avanti quando qualcuno tentava di sedersi, concretizzando le logiche dell’“architettura ostile”. Il lavoro fu rimosso dopo pochi giorni, ma l’interesse dei media costrinse il consiglio comunale a rendere pubbliche le proprie politiche discriminatorie, che prevedevano zone di esclusione, poteri speciali alla polizia locale, tagli ai programmi di assistenza sociale, rimozione degli arredi pubblici nei quali i senzatetto cercavano rifugio. Bitter Bench aiutò ad alzare l’attenzione su temi fuori dalla nostra routine quotidiana e ottenne un risultato concreto: il comune reinstallò la maggior parte degli arredi pubblici rimossi.

L’AI rischia di standardizzare ulteriormente l’estetica globale?

Non abbiamo bisogno dell’AI per omogeneizzare e standardizzare l’estetica globale. Basti osservare qualunque studio di branding o la maggior parte dei lavori di graphic design degli ultimi anni. Le idee, il linguaggio e le forme espressive sono così conformiste da risultare intercambiabili. Potremmo ricombinare a caso i nomi di queste agenzie e la maggior parte delle persone non se ne accorgerebbe. Mi sembra uno spreco di potenziale triste e deprimente. Allo stesso modo, l’AI si occupa del prevedibile – di tutto ciò che è meramente probabile – e non può approcciare l’infinitamente possibile, figuriamoci l’impossibile. Perché allora il design non dovrebbe occuparsi proprio di futuri migliori e alternativi?

Mi torna in mente quando Douglas Rushkoff scrisse che – nella società contemporanea – rifiutare l’utilizzo dell’ultimo software o hardware sia come rifiutare le norme sociali condivise ed equivalga a una scelta perversa che ci porti a diventare impotenti, deboli e improduttivi. Mettendo da parte le provocazioni, sono fiducioso sul fatto che verremo a patti sia con i rischi reali sia con il potenziale positivo di una tecnologia che non abbiamo ancora testato a fondo. Non escludo che finiremo per scegliere anche la via del rifiuto consapevole verso qualcosa divenuto al contempo ubiquitario e concentrato nelle mani di pochi. Mi chiedo poi: tra le cose che l’AI sa già fare benissimo, c’è ancora qualcosa che meriti di rimanere comunque umano? Se ci riferiamo al corporate design, trovo sia già così generico e standardizzato che il machine learning potrebbe inghiottirlo facilmente. Se invece vogliamo evitare che l’AI rubi il nostro lavoro, dovremo mantenere la nostra agency e fare un design che sia umano nel modo più autentico possibile, con clienti che non intendono cancellare il nostro futuro.

Quando invece il design ha effettivamente catalizzato un cambiamento sociale?

Ok, riprendiamo con il branding e altre forme di propaganda corporativa, cioè dove il capitale ha investito in modo più imponente sul ruolo del design. Se vogliamo valutare il potere che ha il design dobbiamo iniziare da qui. Voi mi chiedete se credo in un tipo design in grado di guidare un cambiamento sociale “positivo”; invece io vi invito a guardare nei luoghi dove il design ha impattato in modo più significativo. Non perché sia più complesso realizzare cambiamento sociale produttivo, ma perché risorse inimmaginabili – letteralmente trilioni di dollari ogni anno – sono investiti in un tipo di design manipolatorio, estrattivo, che cancella il futuro. Quindi a chi crede in un design progressista o radicale non manca l’efficacia, ma le risorse. Eppure, abbiamo ancora qualcosa – che tutto il denaro del mondo sta provando invano a comprare –: le connessioni autentiche tra persone, i movimenti di solidarietà, gli interessi comuni, il supporto reciproco, l’amicizia e l’amore. La mia sensazione è che il design sia più potente quando si sviluppa o si unisce un movimento guidato da una cultura.

Uno degli esempi nel nostro libro What is Post-Branding? riguarda la campagna berlinese right to the city. Si tratta di una collaborazione tra lo studio di design Image Shift e l’associazione locale degli inquilini Kotti & Co, che lotta per denunciare l’inaccessibilità del programma di edilizia popolare del quartiere Kottbusser di Kreuzberg. Sandy Kaltenbourn, designer di Image Shift non è solo un creativo arruolato dall’associazione per estetizzare messaggi di protesta, è un cittadino del quartiere: Kottbusser è la sua casa e la sua comunità. Dal 2010 la campagna ha raggiunto vittorie significative, come il congelamento degli affitti per gli appartamenti di edilizia popolare di Berlino; la ri-municipalizzazione degli appartamenti popolari privatizzati a Kreuzberg; e un referendum comunale a Berlino per democratizzare le società che si occupano di edilizia convenzionata. Questo referendum sull’espropriazione delle grandi società private è partito proprio da Kottbusser Tor. Nonostante quello che ci viene insegnato e venduto, ci sono modi migliori di progettare. Per combattere l’esclusione, la competizione e il consumo esasperati abbiamo la partecipazione, la collaborazione e l’impegno sociale. Per sconfiggere l’omogeneità e la mercificazione servono diversità e condivisione.